« Buurtzorg » : différence entre les versions

Ajoutez des infos sur Buurtzorg à l'internationale |

m Ajout de la mention sur le management |

||

| (39 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

{{ | {{Infobox Entreprise|Nom=Buurtzorg|Image=Fichier:Logo_BUURTZORG.jpg|Création=2006|Fondateurs=[https://thinkers50.com/biographies/jos-de-blok/ Jos De Blok], [https://www.linkedin.com/in/gonnie-kronenberg-36a0218a Gonnie Kronenberg ], [https://www.linkedin.com/in/ard-leferink-25a7215 Ard Leferink]|Forme juridique=[https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisme_sans_but_lucratif Organisme à but non lucratif]|Siège social=[https://fr.wikipedia.org/wiki/Almelo Almelo]|Activité=Santé|Produits=Soins à domicile|Effectif=15,000 (en 2024)|Management=Organisé par chaque équipe en autonomie, pas de fonction RH |Site web=https://buurtzorg.com|Fonds propres=Développements financés par les fonds propres|Dette=Pas de dette significative rapportée pour Buurtzorg Nederland|Chiffre d'affaire=427 Millions € en 2019|Résultat net=5 Millions € en 2019}} | ||

Dans un secteur où la multiplication des procédures a déshumanisé la relation patient et transformé le travail des soignants en actes minutés et standardisés, le groupe néerlandais Buurtzorg prouve qu'autonomie et confiance peuvent susciter une révolution douce. | |||

Quelques données, en bref : | |||

* '''Fondation''' : 2006 par [https://thinkers50.com/biographies/jos-de-blok/ Jos De Blok], [https://www.linkedin.com/in/gonnie-kronenberg-36a0218a Gonnie Kroenberg], [https://www.linkedin.com/in/ard-leferink-25a7215 Ard Leferink] | |||

* '''Effectif''' : 15 000 employés (en 2024) | |||

* '''Chiffre d'affaires''' : 427 Million d'euros en 2019 | |||

* '''Structure''' : Organisation plate, équipes auto‑gérées et locales, pas de hiérarchie intermédiaire | |||

* '''Recrutement''' : Organisé par chaque équipe en autonomie, pas de fonction RH | |||

* '''Financement''' : Fonds propres | |||

* '''Innovation''' : Système informatique développé spécifiquement pour les besoins des équipes infirmières (BuurtzorgWeb) | |||

* '''Évaluation''' : Auto-évaluation collégiale quinzomadaire centrée sur la progression collective | |||

* | * '''Philosophie''' : Confiance, autonomie, proximité, solidarité, dignité humaine | ||

Pas le temps de lire ? Sautez aux [[Buurtzorg#Questions fréquentes|Questions fréquentes]]. | |||

== Genèse et idée fondatrice == | |||

Tout commence en 2006. [https://thinkers50.com/biographies/jos-de-blok Jos de Blok], qui est infirmier et manager, se sent frustré par la bureaucratie lourde et la mauvaise gestion observée dans les soins de santé à domicile des grands organismes néerlandais. En effet, dans les années 1990, '''le gouvernement néerlandais a créé le CNAC (Care Needs Assessment Centre), un organisme public''' ayant pour but d’analyser et de contrôler les besoins de chaque patient en matière de soins à domicile. Sa mission était d’imposer une gestion standardisée : il évaluait les besoins, déterminait le volume et la nature des interventions à réaliser et instaurait un encadrement administratif qui a introduit de multiples niveaux de contrôle et de bureaucratie dans le secteur des soins de proximité. Cette approche a eu pour effet de bureaucratiser l’activité, de focaliser l’organisation sur les tâches et les temps de soins plutôt que sur les besoins réels des patients, et d’instaurer une gestion fortement hiérarchisée du travail infirmier. | |||

En constatant '''la dégradation de la qualité des soins et la démotivation des infirmiers en perte de sens''', Jos de Blok décide de s’inspirer d’une mission de conseil menée dans le système de soins primaires en Ukraine. Là-bas, il accompagne des professionnels de santé dans la définition collective de leurs orientations et voit émerger les bénéfices d’une autogestion concertée, entre pairs, dans le secteur médical. De retour aux Pays-Bas, Jos transpose l’idée : '''réunir des infirmiers en petites équipes auto-gérées, capables de décider elles-mêmes des soins à apporter et de leur mode d’organisation'''. Il lance Buurtzorg avec [https://www.linkedin.com/in/gonnie-kronenberg-36a0218a Gonnie Kronenberg] et [https://www.linkedin.com/in/ard-leferink-25a7215 Ard Leferink] et 3 infirmières, finançant la première équipe sur ses fonds propres. | |||

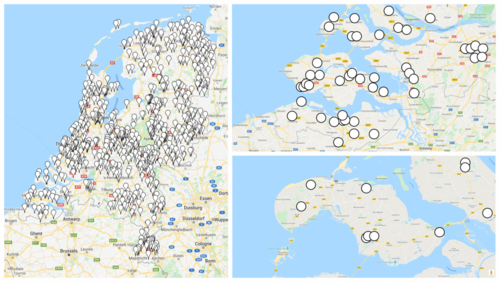

Rapidement, la presse et la télévision mettent en lumière ce « laboratoire social », attirant des centaines de professionnels qui souhaitent retrouver du sens dans leur travail. Le secteur du soin à domicile étant très fragmenté, avec de nombreux prestataires régionaux ou locaux, Buurtzorg est le seul acteur à rayonner au niveau national et à marquer les esprits par ses résultats en termes de satisfaction des patients et d'efficacité organisationnelle. '''Ses performances sont remarquables''' avec des taux de satisfaction client supérieurs de 30% par rapport à la moyenne nationale. L’absentéisme, la rotation du personnel et les heures de soin cumulées nécessaires par patient sont nettement plus faibles qu’ailleurs. Son organisation autogérée, fondée sur de petites équipes locales, permet une grande efficacité opérationnelle et favorise l’autonomie des soignants. | |||

En 2010-2011, '''le gouvernement néerlandais décide de confier à Buurtzorg une expérience''' : '''<u>il lui accorde l’exemption temporaire des pratiques et du contrôle du CNAC</u>''' afin de démontrer que son modèle d’évaluation et de gestion des besoins, fondé sur l’autonomie des équipes, pouvait être plus efficace que le système bureaucratique officiel. Grâce aux résultats très positifs de ce pilote, qui a prouvé l’efficacité et la simplicité du modèle Buurtzorg par rapport au CNAC, le gouvernement a décidé d’abandonner le CNAC et d’adopter une structure plus flexible juste après 2011, le [https://www.ciz.nl/ CIZ], pour l’évaluation des besoins en soins de longue durée. | |||

En 2022, l’ensemble du groupe Buurtzorg comptait plus de 15 000 salariés répartis dans environ 900 équipes, tout en maintenant une structure administrative très légère, avec seulement 50 salariés au siège et une équipe de 20 coaches répartis régionalement dans le pays. Ce modèle a contribué à des coûts maîtrisés et une forte attractivité pour les professionnels (pour plus d’information cf. [[Ressource:Etude de KPMG sur Buurtzorg (2014)|https://auto-org.fr/Ressource:Etude_de_KPMG_sur_Buurtzorg_(2014)]]) | |||

== Structure organisationnelle == | |||

Les quelques '''900 équipes d’infirmiers auto-gérées''' sont scindées quand leur effectif fluctue '''entre 7 et 12 membres''' pour maintenir une taille optimale qui favorise l’autonomie, la cohésion et une communication efficace. Au-delà de 12 membres, la coordination et la prise de décision collective deviennent plus difficiles, ce qui peut nuire à l’esprit d’auto-gestion. Lorsque le seuil est dépassé, l’équipe se divise pour que chaque groupe conserve cette dynamique de proximité et d’efficacité. En dessous de 7, une équipe peut fusionner avec une autre pour garantir un fonctionnement robuste et équilibré. | |||

Dans chaque équipe Buurtzorg, '''plusieurs rôles tournants''' existent : | |||

{|class="FloatingTable | {| class="FloatingTable" | ||

|+ Les effectifs | |+ '''Les effectifs du groupe Buurtzorg''' | ||

|- | |- | ||

| '''Nombre d’infirmiers et infirmières''' || | | '''Nombre d’infirmiers et infirmières''' || 15 000 (2022) | ||

|- | |- | ||

| '''Nombre d’équipes''' || 900 équipes auto-gérées | | '''Nombre d’équipes''' || ~900 équipes auto-gérées | ||

|- | |- | ||

| '''Nombre de patients''' || 65 000+ patients (2014). | | '''Nombre de patients''' || 65 000+ patients (2014). | ||

|- | |- | ||

| '''Personnel administratif (backoffice)''' || 50 personnes | | '''Personnel administratif (backoffice)''' || ~50 personnes | ||

|- | |- | ||

| '''Accompagnement''' || 15-21 coachs régionaux | | '''Accompagnement''' || 15-21 coachs régionaux | ||

| Ligne 56 : | Ligne 49 : | ||

|} | |} | ||

* '''Le responsable logistique''' : gère la logistique et l’intendance du bureau, la maintenance, et veille au bon fonctionnement matériel | |||

* '''Le rapporteur''' : surveille les heures passées par l'équipe sur les contrats et arrangements avec Buurtzorg, ainsi que la productivité | |||

* '''Le développeur''' : partage les connaissances, fait de la veille documentaire et facilite la communication interne/externe | |||

* '''Le planificateur''' : élabore le planning des soins, gère la planification en fonction des besoins patients et des ressources humaines | |||

* '''Le facilitateur :''' favorise la cohésion d’équipe et l’ambiance de travail | |||

* '''Le mentor''' : accueille, forme et accompagne les nouveaux membres, veille au développement des compétences et à la résolution de conflits | |||

* | |||

* | |||

En plus de ces rôles tournants, '''tous les membres sans exception s’impliquent dans le soin direct et accompagnent quotidiennement les patients'''. Cela renforce l’auto-gestion, la polyvalence et la solidarité à l’intérieur de chaque équipe. | |||

Les coachs n’interviennent qu’en soutien des équipes autonomes, que ce soit à la demande, en cas de difficultés persistante dans une équipe ou pour accompagner la croissance collective. Jamais ils n’imposent des directives, encadrent ou contrôlent. | |||

'''Le | '''Le back-office central compte une cinquantaine de personnes''' dont le rôle consiste à fournir les moyens nécessaires pour que les infirmières puissent se concentrer sur le soin. Ces équipes support renforcent l'indépendance des équipes terrain tout en les sensibilisant aux réglementations à respecter. Elles n'imposent rien et laissent aux professionnels la liberté d'explorer les meilleures options par eux-mêmes. Le back-office assure les fonctions classiques d'administration, de comptabilité, de finance, de ressources humaines et de juridique. L'équipe administrative gère la facturation et les aspects contractuels, tandis que la finance s'occupe des salaires, des remboursements de frais, des loyers de bureaux et des achats d'équipements. | ||

Une seule équipe projet formelle existe au siège : '''six personnes, mi-infirmières mi-chargées de projet''', travaillent sur l'amélioration continue, l'innovation et la collaboration entre équipes. Elles peuvent par exemple étudier comment chaque équipe pourrait gagner trois points de productivité. Tous les autres sujets s'organisent de manière ad-hoc et organique, sans structure formelle. | |||

La | La direction, réduite à deux personnes, [https://thinkers50.com/biographies/jos-de-blok/ Jos de Blok] et Gonnie Kronenberg, n'impose aucune décision ni management intermédiaire. | ||

== Le rôle des directeurs == | |||

[https://thinkers50.com/biographies/jos-de-blok/ Jos de Blok], fondateur et directeur de Buurtzorg, concentre ses tâches sur '''l’animation du projet collectif et la préservation de la philosophie d’autonomie du réseau'''. Il veille personnellement aux '''relations avec les parties prenantes externes''' : discussions avec les régulateurs, assureurs, médias et partenaires publics. Jos joue aussi un rôle clé dans le '''partage de la vision auprès des équipes terrain''', encourageant la circulation des idées novatrices sans jamais imposer de directives descendantes. Il s’implique ponctuellement dans la résolution de crises, l’expérimentation de nouveaux modèles d’organisation ou de pratiques de soin, et arbitre lorsque le modèle Buurtzorg risque d’être compromis par des contraintes extérieures. Enfin, il porte haut la voix de Buurtzorg dans les '''débats nationaux sur la santé''', avec une position souvent militante sur l’humanisation du travail infirmier et la lutte contre la bureaucratie. | |||

Rapidement après la fondation de Buurtzorg, [https://www.linkedin.com/in/ard-leferink-25a7215 Ard Leferink] s'est consacré au développement du '''système informatique [https://www.buurtzorg.com/innovation/buurtzorg-web/ BuurtzorgWeb]''' qui permet aux équipes infirmières d’organiser, suivre et coordonner les soins de manière autonome. Il a alors quitté Buurtzorg pour cofonder [https://ecare.nl/ Ecare], l’entreprise indépendante qui gère et développe ce système informatique ainsi que d’autres solutions informatiques, Buurtzorg restant le principal client d’[https://ecare.nl/ Ecare] | |||

[https://www.linkedin.com/in/gonnie-kronenberg-36a0218a Gonnie Kronenberg] quant à elle assure la '''gestion du back office et l’appui administratif stratégique''' chez Buurtzorg. Son rôle consiste à simplifier les procédures internes et à rendre l’organisation la plus accessible possible pour les équipes de terrain, notamment en matière de gestion des salaires, des contrats, de la logistique, et du support informatique. Elle veille à ce que les outils, comme [https://www.buurtzorg.com/innovation/buurtzorg-web/ BuurtzorgWeb], restent fonctionnels, intuitifs et adaptés aux besoins réels des infirmières. Gonnie s’occupe également de coordonner la mutualisation des bonnes pratiques et d’assurer que l’infrastructure centrale reste au service de l’autonomie des équipes, tout en maintenant l’ouverture et la simplicité qui caractérisent l’organisation. | |||

[[Fichier:Carte équipe buurtzorg.png|alt=Carte indiquant la répartition des équipes Buurtzorg|vignette|Répartition des équipes Buurtzorg |500x500px]] | |||

== Zéro managers, 20 coachs, 15000 infirmiers == | |||

Chez Buurtzorg, '''les coachs régionaux incarnent une fonction d’accompagnement''' radicalement différente du management classique. Figurant en nombre restreint, ils accompagnent chacun plusieurs dizaines d’équipes d’infirmiers et infirmières, '''sans exercer aucun pouvoir hiérarchique ou de contrôle'''. Leur mission, assurée uniquement à la demande de chaque équipe ou en cas de difficulté particulière, consiste à faciliter le dialogue, résoudre les tensions et promouvoir le partage d’expérience entre professionnels. Les équipes restent libres d’accepter ou de refuser leur intervention, garantissant ainsi le caractère volontaire et non intrusif de leur démarche. | |||

'''La majorité des coachs provient du terrain infirmier''', renforçant leur compréhension et leur légitimité auprès des équipes. Ils veillent au respect des principes clés du modèle Buurtzorg : autonomie, consensus décisionnel et rotation des rôles, tout en excluant toute forme de sanction ou de contrôle systématique. Leur accès aux indicateurs de performance via la plateforme [https://www.buurtzorg.com/innovation/buurtzorg-web/ BuurtzorgWeb] a une vocation exclusivement de soutien, jamais d’évaluation punitive. | |||

Enfin, les coachs se réunissent régulièrement au niveau régional pour mutualiser leurs expériences et remonter les enjeux majeurs à la direction. Leur présence s’intensifie auprès des équipes en difficulté, et leur '''posture – fondée sur la confiance et le respect de l’autonomie''' – structure durablement la culture Buurtzorg, conciliant cohérence du modèle et liberté d’action des soignants. | |||

== Des outils au service du collectif == | |||

'''Chaque équipe assume l’intégralité des processus nécessaires''' : recrutement de patients, organisation et planification des soins, gestion budgétaire, commandes de matériel, reporting et création d’initiatives ad hoc lors d’événements exceptionnels. | |||

'''L’outil central, [https://www.buurtzorg.com/innovation/buurtzorg-web/ BuurtzorgWeb]''', conçu par [https://ecare.nl/ Ecare], fondée et codirigée par [https://www.linkedin.com/in/ard-leferink-25a7215 Ard Leferink] et [https://nl.linkedin.com/in/geert-quint Geert Quint], '''en coopération avec les infirmières et selon les besoins exprimés par les équipes''', apporte une souplesse technologique adaptée au modèle collaboratif. Le système open source et américain [https://www.omahasystem.org/ Omaha], consacré à la classification et la standardisation des évaluations cliniques et des plans de soins, a été intégré à [https://www.buurtzorg.com/innovation/buurtzorg-web/ BuurtzorgWeb] pour structurer les évaluations cliniques, garantissant ainsi la qualité et l’efficience des décisions prises. | |||

Les budgets sont attribués directement à chaque équipe locale, qui décide de leur usage pour répondre aux besoins de ses patients sans supervision hiérarchique centralisée. Cette gestion décentralisée permet aux infirmiers d’adapter rapidement les ressources, de privilégier le bon sens et la proximité, mais aussi d’expérimenter des solutions en fonction du contexte propre à chaque quartier. '''Les équipes choisissent elles-mêmes les fournisseurs, les équipements et l’aménagement des bureaux, tout en respectant des standards généraux et des contraintes légales'''. Ce mode de fonctionnement assure souplesse et réactivité, car il laisse aux professionnels la liberté d’agir là où ils sont le mieux informés des situations réelles et des urgences locales. | |||

== Ressources humaines == | == Ressources humaines == | ||

Le recrutement et la formation chez Buurtzorg reposent sur l''''autonomie des équipes locales, qui assurent elles-mêmes l'intégration des nouveaux membres'''. Quand une équipe souhaite recruter, elle définit ses besoins, mène des entretiens et sélectionne la personne qui correspond à la culture d'auto-gestion valorisée par l'organisation. Les profils recherchés sont ceux d'infirmiers et infirmières certifiés, motivés par la prise d'initiative et capables de fonctionner sans supervision hiérarchique. | |||

Mais Buurtzorg ne se contente pas de recruter des soignants dans des équipes existantes. L'organisation accueille aussi ceux qui veulent '''créer leur équipe de toutes pièces'''. Une démarche qui ressemble davantage à la création d'une micro-entreprise qu'à une embauche classique. Les infirmières intéressées doivent expliquer ce qu'elles peuvent apporter à Buurtzorg et ce dont elles ont besoin. Elles réalisent une évaluation réaliste des opportunités dans leur zone géographique, s'assurent de maîtriser le cadre réglementaire, et présentent un plan solide pour améliorer la qualité des soins localement. Buurtzorg attend donc que des entrepreneurs, quatre infirmières convaincues qu'il serait judicieux de monter une équipe dans un territoire non encore couvert, se manifestent. Après un ou deux jours d'intégration animés par un coach, la nouvelle équipe se connecte au système informatique de Buurtzorg et peut démarrer. L'onboarding couvre la prise en main des outils IT, le fonctionnement de l'organisation, ainsi que les méthodes de prise de décision, de gestion des conflits, de réunion et de dynamique d'équipe. | |||

Buurtzorg | |||

Une fois intégrés, qu'ils rejoignent une équipe existante ou qu'ils en créent une, les nouveaux membres bénéficient d'un '''processus d'intégration informel''', basé sur la transmission de savoir-faire entre pairs : observation, accompagnement sur le terrain, apprentissage « sur le tas », et rotation régulière des rôles au sein de l'équipe (planification, mentorat, gestion administrative…). Les réunions d'équipe, les échanges sur BuurtzorgWeb et le tutorat interne multiplient les occasions de montée en compétences, tout comme les conférences régionales et les projets collaboratifs proposés sur la plateforme. | |||

La formation continue est entièrement pilotée par les besoins des équipes : chaque groupe décide des thématiques et modalités d'apprentissage utiles, en sollicitant au besoin l'appui du coach régional ou du réseau. | |||

== Vie quotidienne : la proximité réinventée == | |||

Le terrain demeure l’espace de liberté principal : chaque infirmier adapte ses horaires, organise ses interventions et entretient une relation de proximité avec les patients, leurs familles et réseaux locaux. | |||

Les | Les '''réunions bi-mensuelles''' '''et les échanges informels''' rythment la semaine. Le bureau devient un lieu de travail et de socialisation, où le collectif se nourrit d’expériences partagées, d’humour et de soutien. | ||

[[Fichier:Team Buurtzorg.jpg|alt=Une équipe Buurtzorg|vignette|Une équipe Buurtzorg]] | |||

L’autonomie permet à chacun de retrouver le plaisir de la profession, dépassant le simple cadre technique du soin. Ce témoignage en est l’illustration parfaite : <blockquote>« '''''Chaque matin, je commence ma tournée avec la certitude de pouvoir adapter la prise en charge selon la situation du patient ou les imprévus. Personne ne m’impose des procédures rigides, on en discute ensemble ; chez Buurtzorg, le collectif l’emporte sur la chaîne de commandement''.''' »</blockquote> | |||

=== | == Le modèle de l’oignon : une approche holistique du soin == | ||

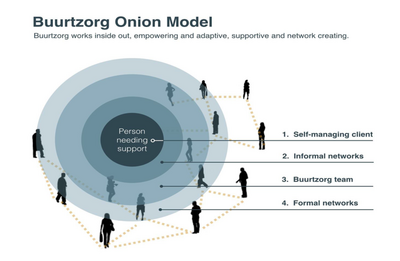

[[Fichier:Buurtzorg onion model.png|alt=Le Modèle en Onion de Buurtzorg|vignette|400x400px|Le Modèle en Onion de Buurtzorg]] | |||

Le modèle de l’oignon, développé par Buurtzorg, redéfinit la façon de penser et de '''pratiquer les soins à domicile en''' '''plaçant le patient au centre d’un réseau de soutien personnalisé'''. Au cœur du « modèle de l’oignon » se trouve le patient, dont le bien-être n’est pas considéré seulement sous l’angle médical, mais aussi social, psychologique et relationnel. | |||

Le premier cercle autour du patient rassemble '''les proches, amis et voisins''', acteurs essentiels pour maintenir l’autonomie et la qualité de vie du malade. Cette prise en compte de l’environnement familial et social favorise un maintien à domicile dans de bonnes conditions, en valorisant les solidarités locales et intergénérationnelles. | |||

Le cercle suivant est constitué par l’équipe Buurtzorg elle-même : '''des infirmières autonomes, qui adaptent leurs interventions selon les besoins réels''', et construisent avec le patient et son entourage un projet de soins personnalisé. L’équipe se charge aussi de l’organisation pratique, du suivi administratif et de l’orientation vers les bons interlocuteurs, tout en respectant le rythme et les souhaits de chacun. L’absence de hiérarchie et la liberté de décision permettent d’inventer des solutions sur-mesure, loin des protocoles rigides des autres organismes. | |||

Enfin, le cercle externe réunit '''les acteurs médicaux et sociaux plus spécialisés''' : médecins généralistes, hôpitaux, pharmacies, services sociaux, qui interviennent en fonction des besoins identifiés par le patient, ses proches et l’équipe Buurtzorg. Ce modèle exige une grande capacité de coordination et de communication, mais il rend possible une approche globale : chaque décision est discutée collectivement, en privilégiant l’écoute des préférences du patient. | |||

== | == Diffusion et adaptation internationale : quand l’autonomie défie la culture == | ||

Au-delà des frontières, '''le modèle inspire plus de 24 pays''', du Brésil à la Suède, en passant par la France, la Chine et l’Australie. | |||

Pourtant, la greffe n’est pas automatique : la réussite dépend souvent de la capacité à transformer les mentalités, à sortir des logiques hiérarchiques et à respecter la diversité des contextes. '''Chaque pays adapte le modèle selon la culture locale, la réglementation et le contexte sanitaire'''. | |||

De nombreuses tentatives voient le jour dans des secteurs variés (aide à domicile, santé mentale, maternité), mais se heurtent parfois à des résistances institutionnelles ou à la difficulté de transposer l’autogestion. | |||

L’exemple français, avec '''[https://www.soignonshumain.com/ Soignons Humains] ou 3BGA''', illustre ces enjeux. Ces organisations '''ont réussi à prouver la faisabilité d’un modèle d’organisation plus souple et plus humain''', attirant de jeunes professionnels en quête de sens et de meilleures conditions de travail. Elles servent en quelque sorte de laboratoires pour expérimenter et ajuster l’approche Buurtzorg au contexte français, avec des résultats jugés prometteurs, mais encore en phase d’expansion limitée, car souvent freinée par les contraintes spécifiques du système de santé français, les réglementations locales et la difficulté à changer la culture professionnelle fortement hiérarchisée. | |||

== Limites et critiques : tensions, inertie et contexte == | |||

Le modèle Buurtzorg, souvent salué pour son efficacité et son humanité, n’est toutefois pas exempt de limites. L’auto-gestion représente un défi de taille pour de nouveaux '''professionnels peu préparés à prendre collectivement des décisions et à assumer une large autonomie'''. Certains soignants, attachés à un pilotage hiérarchique classique, rencontrent des difficultés à s’investir pleinement dans le fonctionnement horizontal des équipes et dans la gestion partagée des responsabilités. | |||

La résolution des '''conflits internes ou la prise en charge des problèmes de performance''' s’avèrent plus complexes dans un système sans supérieur hiérarchique. Il revient aux membres eux-mêmes, parfois démunis ou réticents, de trouver des solutions, ce qui ralentit l’action et fragilise l’équilibre collectif. Par ailleurs, lors de crises majeures comme la pandémie de Covid-19, le manque de procédures formalisées et la collaboration principalement basée sur la confiance ont rendu la coordination parfois inégale ou trop informelle. | |||

À ces enjeux s’ajoute la question du '''recrutement''' : la croissance rapide de Buurtzorg et la pénurie nationale de soignants mettent à l’épreuve la capacité du réseau à transmettre sa culture et à attirer des profils compatibles avec l’auto-gestion. | |||

Enfin, l’internationalisation du modèle se confronte à la résistance de contextes organisationnels marqués par la verticalité et la centralisation, ce qui freine son adaptation à grande échelle. | |||

== Témoignages et voix du terrain == | |||

Marja Feenstra, témoigne sur le système de soin qu'elle a quitté pour rejoindre Buurtzorg<ref name=":0">De Blok and Pool, 2010</ref> : <blockquote> | |||

'''''"Au cours des deux dernières années, j'ai été responsable de plus de 80 patients que je n'ai jamais visités. Mon poste d'infirmière de quartier avait été supprimé et on attendait de moi que je trouve des solutions pour les itinéraires pour lesquels aucun personnel n'était disponible. La planification était effectuée ailleurs par quelqu'un qui ne connaissait pas les patients. Cela tournait si souvent mal qu'à un certain moment, je ne pouvais plus expliquer aux patients pourquoi personne n'était disponible, ou seulement à un moment autre que celui qui avait été convenu. J'ai eu 14 responsables en sept ans et j'en avais assez de cela aussi. L'organisation était devenue trop grande et trop vague, et personne ne se sentait responsable de nos soins. Il y avait des plaintes et des problèmes entre collègues tous les jours."''''' </blockquote>Ellis Heijblom parle du système de soin néerlandais et pourquoi elle l'a quitté pour rejoindre Buurtzorg<ref name=":0" /><blockquote>'''''«J'avais quitté l'organisme de soins à domicile parce que je ne faisais que combler les lacunes dans la planification des soins aux clients. J'ai accepté ce poste dans l'intention d'offrir des soins de santé de qualité, mais je n'ai pas pu atteindre cet objectif car trop de personnes étaient impliquées dans la pratique quotidienne. En raison du nouveau système de planification qui avait été mis en place, je n'ai découvert que le lendemain matin qu'une personne n'avait reçu aucun soin pendant la nuit. Le pire, c'est que cette personne ne pouvait pas appeler et avait donc été contrainte de rester assise sur une chaise toute la nuit. J'ai trouvé cela indigne. »'''''</blockquote> | |||

Jennifer Bergkamp, infirmière Buurtzorg à Aalsmeer, confie : <blockquote>''« '''J’ai enfin retrouvé la liberté d’exercer mon métier comme je l’entends, en équipe et pour le patient''' »''.</blockquote>Sophie van Veenen évoque son attachement au modèle Buurtzorg : <blockquote>''« '''J’ai découvert une forme d’autonomie professionnelle qui donne envie de rester dans le secteur''' »''.</blockquote>Les familles de patients parlent de '''soulagement''', d’une '''relation apaisée''' et d’un '''quotidien transformé'''. Les coachs témoignent de la créativité collective et de l’énergie du groupe, « '''''loin d’une simple absence de hiérarchie, mais dans la co-responsabilité''''' ». | |||

== Perspectives == | |||

[[Catégorie:Études_de_cas]] | |||

Buurtzorg interroge nos certitudes organisationnelles : l’autonomie, loin d’être un luxe, devient une '''source d’innovation sociale et médicale'''. En exposant ses forces et ses fragilités, le modèle dessine aussi l’horizon d’une société où le soin, la responsabilité et l’intelligence collective peuvent réinventer le quotidien, bien au-delà des seuls chiffres de performance<ref>Cabinet d'audit, de conseil et d'expertise comptable KPMG, « [[:Fichier:KPMG Buurzorg Case.pdf|The Added Value of Buurtzorg Relative to Other Providers of Home Care: A Quantitative Analysis of Home Care in the Netherlands in 2013]] », Ethan Bernstein, Tatiana Sandino, Joost Minnaar et Annelena Lobb, janvier 2015</ref><ref>Corporate Rebels, “How Buurtzorg Works”, Corporate Rebels Academy, 2025, https://community.corporate-rebels.com/sign_in</ref>. | |||

== A propos de l'auteur == | |||

{{Auto Organisation:À propos de Alioune}} | |||

== Questions fréquentes == | |||

{{DépliantFAQ | |||

| titre = Comment fonctionne une organisation sans managers intermédiaires ? | |||

| contenu = Chez Buurtzorg, l'absence de managers intermédiaires repose sur l'autonomie des équipes d'infirmières. Plus de 10 000 infirmières travaillent en équipes de 12 personnes maximum, qui prennent elles-mêmes toutes les décisions liées aux soins et à leur gestion quotidienne. Le back-office de seulement 50 personnes fournit un support administratif, tandis qu'une vingtaine de coaches aident les équipes sur demande sans imposer de solutions. Les deux directeurs, Jos de Blok et Gonnie Kronenberg, se concentrent sur la vision stratégique et les relations externes. Le système informatique BuurtzorgWeb permet la communication entre équipes et le partage d'informations sans contrôle hiérarchique. Cette structure plate fonctionne parce que les infirmières sont qualifiées, responsables et motivées par leur mission de soins. | |||

}}{{DépliantFAQ | |||

| titre = Qui prend les décisions au quotidien dans les équipes Buurtzorg ? | |||

| contenu = Les équipes d'infirmières prennent toutes les décisions opérationnelles de manière collective et consensuelle. Chaque équipe décide de son planning, recrute ses propres membres, choisit ses patients, organise son bureau, et gère son budget mensuel. Les décisions sont prises lors des réunions hebdomadaires où tous les membres discutent des problèmes et trouvent des solutions ensemble. Chaque infirmière assume également un rôle administratif (planificateur, responsable des ressources humaines, développeur, mentor, etc.) qui tourne régulièrement entre les membres. Pour les soins individuels, l'infirmière responsable d'un patient décide des interventions nécessaires en toute autonomie, sans attendre l'approbation d'un supérieur. L'équipe peut solliciter un coach ou le back-office en cas de besoin, mais la décision finale revient toujours à l'équipe elle-même. | |||

}}{{DépliantFAQ | |||

| titre = Comment les infirmières peuvent-elles gérer à la fois les soins aux patients et les tâches administratives ? | |||

| contenu = Buurtzorg a volontairement simplifié au maximum les tâches administratives pour permettre aux infirmières de se concentrer sur les soins. Le système informatique BuurtzorgWeb réduit considérablement la paperasse en permettant aux infirmières de saisir directement les informations sur les patients, de consulter les dossiers et de communiquer avec leurs collègues de manière électronique. Les formulaires standardisés de l'industrie ont été simplifiés. Chaque membre de l'équipe assume un rôle administratif spécifique (planification, reporting, coordination), ce qui répartit la charge de travail. Le back-office gère les tâches lourdes comme la facturation, la paie et les contrats. Cette organisation permet aux infirmières de consacrer 60-62% de leur temps aux soins directs, contre 70% ailleurs, tout en obtenant de meilleurs résultats pour les patients. | |||

}}{{DépliantFAQ | |||

| titre = Comment recrute-t-on de nouveaux membres sans département des ressources humaines traditionnel ? | |||

| contenu = Chaque équipe recrute ses propres membres de manière autonome. Lorsqu'une équipe a besoin d'une nouvelle infirmière, elle identifie elle-même les candidats potentiels, souvent dans le quartier où elle opère. L'équipe mène les entretiens, évalue les compétences et la compatibilité du candidat avec l'esprit d'auto-organisation, puis décide collectivement qui embaucher. Les membres recherchent des personnes capables de travailler de façon autonome, de prendre des initiatives et de collaborer efficacement. Une fois la décision prise, l'équipe informe simplement le back-office qui s'occupe des aspects administratifs (contrat, accès informatique, etc.). Les nouveaux membres suivent une période d'intégration où ils accompagnent leurs collègues dans leurs visites avant de travailler de manière indépendante. Ce processus assure que les recrues correspondent vraiment aux besoins et à la culture de l'équipe. | |||

}}{{DépliantFAQ | |||

| titre = Qui fixe les salaires et comment sont-ils déterminés sans hiérarchie ? | |||

| contenu = Les salaires chez Buurtzorg sont déterminés par des accords de négociation collective (convention collective) basés sur le niveau de qualification des infirmières. Buurtzorg paie généreusement : chaque infirmière reçoit un salaire correspondant à un niveau de certification supérieur au sien. Par exemple, une infirmière de niveau 3 est payée au tarif du niveau 4. Les augmentations sont automatiques et basées sur l'ancienneté dans l'organisation. Ce système égalitaire signifie que toutes les infirmières du même niveau de formation gagnent le même salaire, indépendamment de leur performance individuelle. Un bonus annuel collectif peut être distribué à l'ensemble du personnel si l'organisation atteint ses objectifs de rentabilité globale, représentant généralement environ un demi-mois de salaire. Cette approche reflète la philosophie de Buurtzorg selon laquelle toutes les voix comptent également. | |||

}}{{DépliantFAQ | |||

| titre = Comment mesure-t-on la performance des équipes sans supervision directe ? | |||

| contenu = La performance des équipes est mesurée par quelques indicateurs clés accessibles sur BuurtzorgWeb. Le principal est le taux de productivité : chaque équipe doit consacrer au moins 60-62% de son temps aux soins directs aux patients, ce qui est le seuil minimum de rentabilité. Les équipes suivent également leur efficacité (heures par client), le nombre de clients, la satisfaction des patients et des employés, et le climat d'équipe. Ces données sont transparentes et permettent aux équipes de se comparer à la moyenne nationale. Contrairement aux organisations hiérarchiques, ces indicateurs servent d'auto-évaluation plutôt que de contrôle externe. Les équipes sont responsables de leur propre performance et font appel aux coaches si elles constatent des problèmes. Le système repose sur la confiance : les équipes sont considérées comme des professionnelles capables de s'autoréguler. | |||

}}{{DépliantFAQ | |||

| titre = Qu'est-ce qui empêche le chaos dans une organisation aussi décentralisée ? | |||

| contenu = Plusieurs mécanismes structurent l'organisation et préviennent le chaos. D'abord, un cadre clair définit les principes fondamentaux : équipes de maximum 12 personnes, objectif de productivité de 60-62%, sept rôles administratifs par équipe, et utilisation obligatoire de BuurtzorgWeb. Ensuite, toutes les équipes travaillent selon les mêmes processus : réunions hebdomadaires orientées solutions, décisions par consensus, rotation des rôles. Le système informatique unifie les pratiques et facilite la communication entre équipes. Les coaches veillent à ce que les équipes respectent ce cadre sans pour autant les contrôler. La formation initiale et continue transmet la culture et les méthodes Buurtzorg. Enfin, le modèle de l'oignon guide les soins centrés sur l'autonomie du patient. Ces structures légères mais cohérentes créent suffisamment d'ordre tout en préservant l'autonomie des équipes. | |||

}}{{DépliantFAQ | |||

| titre = Comment les meilleures pratiques se diffusent-elles entre les équipes autonomes ? | |||

| contenu = Plusieurs mécanismes structurent l'organisation et préviennent le chaos. D'abord, un cadre clair définit les principes fondamentaux : équipes de maximum 12 personnes, objectif de productivité de 60-62%, sept rôles administratifs par équipe, et utilisation obligatoire de BuurtzorgWeb. Ensuite, toutes les équipes travaillent selon les mêmes processus : réunions hebdomadaires orientées solutions, décisions par consensus, rotation des rôles. Le système informatique unifie les pratiques et facilite la communication entre équipes. Les coaches veillent à ce que les équipes respectent ce cadre sans pour autant les contrôler. La formation initiale et continue transmet la culture et les méthodes Buurtzorg. Enfin, le modèle de l'oignon guide les soins centrés sur l'autonomie du patient. Ces structures légères mais cohérentes créent suffisamment d'ordre tout en préservant l'autonomie des équipes. | |||

}}{{DépliantFAQ | |||

| titre = Comment les meilleures pratiques se diffusent-elles entre les équipes autonomes ? | |||

| contenu = Les meilleures pratiques se diffusent principalement de manière informelle et volontaire. BuurtzorgWeb comprend des forums de discussion où les infirmières partagent leurs expériences, posent des questions et proposent des solutions. Le back-office crée une section "thèmes" avec des politiques et pratiques recommandées, mais les équipes décident librement de les adopter. Les coaches mettent en relation des équipes confrontées à des problèmes similaires pour favoriser l'apprentissage mutuel. Des conférences régionales et le festival annuel Buurtzorg permettent aux infirmières de se rencontrer et d'échanger. Durant la pandémie, une équipe de crise a créé des "chemins de soins" (care paths) - des guides concis sur différentes pathologies - qui ont été largement consultés. Des projets pilotes testent des innovations comme les clubs de vitalité. Cette diffusion organique respecte l'autonomie des équipes tout en favorisant l'apprentissage collectif. | |||

}}{{DépliantFAQ | |||

| titre = Comment une petite équipe de 50 personnes au back-office peut-elle soutenir plus de 10 000 infirmières ? | |||

| contenu = L'efficacité du back-office repose sur la simplification radicale et l'autonomie des équipes. Le système informatique BuurtzorgWeb automatise de nombreuses tâches : saisie des données patients, planification, communication, reporting. Les 50 personnes du back-office se concentrent sur les tâches administratives complexes nécessitant une expertise spécialisée : facturation, comptabilité, paie, contrats de location, questions juridiques et IT. Contrairement aux organisations traditionnelles, ce back-office ne gère pas, ne contrôle pas et ne coordonne pas les équipes au quotidien. Son rôle est de fournir un service aux équipes pour qu'elles puissent se concentrer sur les soins. Comme toutes les équipes fonctionnent de la même manière avec les mêmes processus standardisés, la complexité est réduite. Les équipes gèrent elles-mêmes leur recrutement, planning, et décisions opérationnelles, éliminant le besoin d'une administration pléthorique. | |||

}}{{DépliantFAQ | |||

| titre = Pourquoi limiter la taille des équipes à 12 personnes maximum ? | |||

| contenu = La limite de 12 personnes répond à plusieurs objectifs fondamentaux du modèle Buurtzorg. D'abord, les petites équipes facilitent la communication directe et réduisent les besoins de coordination formelle. Chaque membre connaît bien ses collègues et peut facilement échanger avec eux. Ensuite, cette taille permet de maintenir la confiance et la confidentialité avec les patients : seulement 3-4 infirmières s'occupent généralement d'un même patient, qui peut ainsi créer de vraies relations avec ses soignants. Les petites équipes favorisent également la prise de décision collective et consensuelle lors des réunions hebdomadaires. Elles permettent à chacun de prendre des responsabilités administratives en plus des soins. Enfin, cette limite évite la bureaucratisation : au-delà de 12, les équipes se scindent naturellement en deux, chacune opérant dans son propre quartier. Cette règle simple assure que l'organisation reste agile malgré sa croissance. | |||

}}{{DépliantFAQ | |||

| titre = Comment garantit-on la qualité des soins sans contrôle hiérarchique strict ? | |||

| contenu = La qualité des soins repose sur plusieurs mécanismes sans hiérarchie. Les infirmières de Buurtzorg sont hautement qualifiées (niveau 3 minimum) et motivées intrinsèquement par leur vocation de soigner. Elles utilisent le "modèle de l'oignon" qui place le patient au centre et vise son autonomie maximale. Le système Omaha standardise la documentation des besoins, traitements et résultats des patients, permettant de suivre la qualité des soins. La satisfaction des patients est mesurée régulièrement et atteint plus de 9/10, soit 30% de plus que les organisations comparables. Les équipes pratiquent la supervision par les pairs et discutent des cas lors des réunions hebdomadaires. Les résultats parlent : les durées de soins nécessaires sont réduites de moitié, les hospitalisations diminuent d'un tiers. La qualité émerge de la responsabilité professionnelle, de l'apprentissage collectif et de la relation de confiance avec les patients plutôt que du contrôle externe. | |||

}}{{DépliantFAQ | |||

| titre = Que se passe-t-il si une équipe ne respecte pas les objectifs de productivité ? | |||

| contenu = Lorsqu'une équipe n'atteint pas l'objectif de productivité de 60-62%, elle appelle généralement elle-même un coach pour obtenir de l'aide. En moyenne, chaque coach assiste environ trois équipes en difficulté. Le coach et le back-office travaillent patiemment avec l'équipe pour identifier les causes et trouver des solutions, en reconnaissant que certaines situations justifient une productivité temporairement plus faible (nouvelle équipe en démarrage, projets d'innovation). L'approche est de soutien et non punitive. Si les problèmes persistent sur le long terme, l'équipe se dissout souvent d'elle-même lorsque les membres réalisent qu'ils ne peuvent pas fonctionner ensemble. Dans de rares cas, après environ un an de sous-performance structurelle, les directeurs peuvent décider de dissoudre l'équipe. Cette approche patiente reflète la confiance de Buurtzorg envers ses professionnels et privilégie l'amélioration continue plutôt que la sanction. | |||

}} | |||

== Sources == | == Sources == | ||

<references /> | <references /> | ||

Dernière version du 12 février 2026 à 16:57

| Buurtzorg | |

| |

| Création | 2006 |

| Fondateur•ices | Jos De Blok, Gonnie Kronenberg , Ard Leferink |

| Forme juridique | Organisme à but non lucratif |

| Siège social | Almelo |

| Activité | Santé |

| Produits | Soins à domicile |

| Effectif | 15,000 (en 2024) |

| Management | Organisé par chaque équipe en autonomie, pas de fonction RH |

| Site web | https://buurtzorg.com |

| Fonds propres | Développements financés par les fonds propres |

| Dette | Pas de dette significative rapportée pour Buurtzorg Nederland |

| Chiffre d'affaire | 427 Millions € en 2019 |

| Résultat net | 5 Millions € en 2019 |

Dans un secteur où la multiplication des procédures a déshumanisé la relation patient et transformé le travail des soignants en actes minutés et standardisés, le groupe néerlandais Buurtzorg prouve qu'autonomie et confiance peuvent susciter une révolution douce.

Quelques données, en bref :

- Fondation : 2006 par Jos De Blok, Gonnie Kroenberg, Ard Leferink

- Effectif : 15 000 employés (en 2024)

- Chiffre d'affaires : 427 Million d'euros en 2019

- Structure : Organisation plate, équipes auto‑gérées et locales, pas de hiérarchie intermédiaire

- Recrutement : Organisé par chaque équipe en autonomie, pas de fonction RH

- Financement : Fonds propres

- Innovation : Système informatique développé spécifiquement pour les besoins des équipes infirmières (BuurtzorgWeb)

- Évaluation : Auto-évaluation collégiale quinzomadaire centrée sur la progression collective

- Philosophie : Confiance, autonomie, proximité, solidarité, dignité humaine

Pas le temps de lire ? Sautez aux Questions fréquentes.

Genèse et idée fondatrice

Tout commence en 2006. Jos de Blok, qui est infirmier et manager, se sent frustré par la bureaucratie lourde et la mauvaise gestion observée dans les soins de santé à domicile des grands organismes néerlandais. En effet, dans les années 1990, le gouvernement néerlandais a créé le CNAC (Care Needs Assessment Centre), un organisme public ayant pour but d’analyser et de contrôler les besoins de chaque patient en matière de soins à domicile. Sa mission était d’imposer une gestion standardisée : il évaluait les besoins, déterminait le volume et la nature des interventions à réaliser et instaurait un encadrement administratif qui a introduit de multiples niveaux de contrôle et de bureaucratie dans le secteur des soins de proximité. Cette approche a eu pour effet de bureaucratiser l’activité, de focaliser l’organisation sur les tâches et les temps de soins plutôt que sur les besoins réels des patients, et d’instaurer une gestion fortement hiérarchisée du travail infirmier.

En constatant la dégradation de la qualité des soins et la démotivation des infirmiers en perte de sens, Jos de Blok décide de s’inspirer d’une mission de conseil menée dans le système de soins primaires en Ukraine. Là-bas, il accompagne des professionnels de santé dans la définition collective de leurs orientations et voit émerger les bénéfices d’une autogestion concertée, entre pairs, dans le secteur médical. De retour aux Pays-Bas, Jos transpose l’idée : réunir des infirmiers en petites équipes auto-gérées, capables de décider elles-mêmes des soins à apporter et de leur mode d’organisation. Il lance Buurtzorg avec Gonnie Kronenberg et Ard Leferink et 3 infirmières, finançant la première équipe sur ses fonds propres.

Rapidement, la presse et la télévision mettent en lumière ce « laboratoire social », attirant des centaines de professionnels qui souhaitent retrouver du sens dans leur travail. Le secteur du soin à domicile étant très fragmenté, avec de nombreux prestataires régionaux ou locaux, Buurtzorg est le seul acteur à rayonner au niveau national et à marquer les esprits par ses résultats en termes de satisfaction des patients et d'efficacité organisationnelle. Ses performances sont remarquables avec des taux de satisfaction client supérieurs de 30% par rapport à la moyenne nationale. L’absentéisme, la rotation du personnel et les heures de soin cumulées nécessaires par patient sont nettement plus faibles qu’ailleurs. Son organisation autogérée, fondée sur de petites équipes locales, permet une grande efficacité opérationnelle et favorise l’autonomie des soignants.

En 2010-2011, le gouvernement néerlandais décide de confier à Buurtzorg une expérience : il lui accorde l’exemption temporaire des pratiques et du contrôle du CNAC afin de démontrer que son modèle d’évaluation et de gestion des besoins, fondé sur l’autonomie des équipes, pouvait être plus efficace que le système bureaucratique officiel. Grâce aux résultats très positifs de ce pilote, qui a prouvé l’efficacité et la simplicité du modèle Buurtzorg par rapport au CNAC, le gouvernement a décidé d’abandonner le CNAC et d’adopter une structure plus flexible juste après 2011, le CIZ, pour l’évaluation des besoins en soins de longue durée.

En 2022, l’ensemble du groupe Buurtzorg comptait plus de 15 000 salariés répartis dans environ 900 équipes, tout en maintenant une structure administrative très légère, avec seulement 50 salariés au siège et une équipe de 20 coaches répartis régionalement dans le pays. Ce modèle a contribué à des coûts maîtrisés et une forte attractivité pour les professionnels (pour plus d’information cf. https://auto-org.fr/Ressource:Etude_de_KPMG_sur_Buurtzorg_(2014))

Structure organisationnelle

Les quelques 900 équipes d’infirmiers auto-gérées sont scindées quand leur effectif fluctue entre 7 et 12 membres pour maintenir une taille optimale qui favorise l’autonomie, la cohésion et une communication efficace. Au-delà de 12 membres, la coordination et la prise de décision collective deviennent plus difficiles, ce qui peut nuire à l’esprit d’auto-gestion. Lorsque le seuil est dépassé, l’équipe se divise pour que chaque groupe conserve cette dynamique de proximité et d’efficacité. En dessous de 7, une équipe peut fusionner avec une autre pour garantir un fonctionnement robuste et équilibré.

Dans chaque équipe Buurtzorg, plusieurs rôles tournants existent :

| Nombre d’infirmiers et infirmières | 15 000 (2022) |

| Nombre d’équipes | ~900 équipes auto-gérées |

| Nombre de patients | 65 000+ patients (2014). |

| Personnel administratif (backoffice) | ~50 personnes |

| Accompagnement | 15-21 coachs régionaux |

| Part de marché | 15% - 20% du marché des soins à domicile aux Pays-Bas |

- Le responsable logistique : gère la logistique et l’intendance du bureau, la maintenance, et veille au bon fonctionnement matériel

- Le rapporteur : surveille les heures passées par l'équipe sur les contrats et arrangements avec Buurtzorg, ainsi que la productivité

- Le développeur : partage les connaissances, fait de la veille documentaire et facilite la communication interne/externe

- Le planificateur : élabore le planning des soins, gère la planification en fonction des besoins patients et des ressources humaines

- Le facilitateur : favorise la cohésion d’équipe et l’ambiance de travail

- Le mentor : accueille, forme et accompagne les nouveaux membres, veille au développement des compétences et à la résolution de conflits

En plus de ces rôles tournants, tous les membres sans exception s’impliquent dans le soin direct et accompagnent quotidiennement les patients. Cela renforce l’auto-gestion, la polyvalence et la solidarité à l’intérieur de chaque équipe.

Les coachs n’interviennent qu’en soutien des équipes autonomes, que ce soit à la demande, en cas de difficultés persistante dans une équipe ou pour accompagner la croissance collective. Jamais ils n’imposent des directives, encadrent ou contrôlent.

Le back-office central compte une cinquantaine de personnes dont le rôle consiste à fournir les moyens nécessaires pour que les infirmières puissent se concentrer sur le soin. Ces équipes support renforcent l'indépendance des équipes terrain tout en les sensibilisant aux réglementations à respecter. Elles n'imposent rien et laissent aux professionnels la liberté d'explorer les meilleures options par eux-mêmes. Le back-office assure les fonctions classiques d'administration, de comptabilité, de finance, de ressources humaines et de juridique. L'équipe administrative gère la facturation et les aspects contractuels, tandis que la finance s'occupe des salaires, des remboursements de frais, des loyers de bureaux et des achats d'équipements.

Une seule équipe projet formelle existe au siège : six personnes, mi-infirmières mi-chargées de projet, travaillent sur l'amélioration continue, l'innovation et la collaboration entre équipes. Elles peuvent par exemple étudier comment chaque équipe pourrait gagner trois points de productivité. Tous les autres sujets s'organisent de manière ad-hoc et organique, sans structure formelle.

La direction, réduite à deux personnes, Jos de Blok et Gonnie Kronenberg, n'impose aucune décision ni management intermédiaire.

Le rôle des directeurs

Jos de Blok, fondateur et directeur de Buurtzorg, concentre ses tâches sur l’animation du projet collectif et la préservation de la philosophie d’autonomie du réseau. Il veille personnellement aux relations avec les parties prenantes externes : discussions avec les régulateurs, assureurs, médias et partenaires publics. Jos joue aussi un rôle clé dans le partage de la vision auprès des équipes terrain, encourageant la circulation des idées novatrices sans jamais imposer de directives descendantes. Il s’implique ponctuellement dans la résolution de crises, l’expérimentation de nouveaux modèles d’organisation ou de pratiques de soin, et arbitre lorsque le modèle Buurtzorg risque d’être compromis par des contraintes extérieures. Enfin, il porte haut la voix de Buurtzorg dans les débats nationaux sur la santé, avec une position souvent militante sur l’humanisation du travail infirmier et la lutte contre la bureaucratie.

Rapidement après la fondation de Buurtzorg, Ard Leferink s'est consacré au développement du système informatique BuurtzorgWeb qui permet aux équipes infirmières d’organiser, suivre et coordonner les soins de manière autonome. Il a alors quitté Buurtzorg pour cofonder Ecare, l’entreprise indépendante qui gère et développe ce système informatique ainsi que d’autres solutions informatiques, Buurtzorg restant le principal client d’Ecare

Gonnie Kronenberg quant à elle assure la gestion du back office et l’appui administratif stratégique chez Buurtzorg. Son rôle consiste à simplifier les procédures internes et à rendre l’organisation la plus accessible possible pour les équipes de terrain, notamment en matière de gestion des salaires, des contrats, de la logistique, et du support informatique. Elle veille à ce que les outils, comme BuurtzorgWeb, restent fonctionnels, intuitifs et adaptés aux besoins réels des infirmières. Gonnie s’occupe également de coordonner la mutualisation des bonnes pratiques et d’assurer que l’infrastructure centrale reste au service de l’autonomie des équipes, tout en maintenant l’ouverture et la simplicité qui caractérisent l’organisation.

Zéro managers, 20 coachs, 15000 infirmiers

Chez Buurtzorg, les coachs régionaux incarnent une fonction d’accompagnement radicalement différente du management classique. Figurant en nombre restreint, ils accompagnent chacun plusieurs dizaines d’équipes d’infirmiers et infirmières, sans exercer aucun pouvoir hiérarchique ou de contrôle. Leur mission, assurée uniquement à la demande de chaque équipe ou en cas de difficulté particulière, consiste à faciliter le dialogue, résoudre les tensions et promouvoir le partage d’expérience entre professionnels. Les équipes restent libres d’accepter ou de refuser leur intervention, garantissant ainsi le caractère volontaire et non intrusif de leur démarche.

La majorité des coachs provient du terrain infirmier, renforçant leur compréhension et leur légitimité auprès des équipes. Ils veillent au respect des principes clés du modèle Buurtzorg : autonomie, consensus décisionnel et rotation des rôles, tout en excluant toute forme de sanction ou de contrôle systématique. Leur accès aux indicateurs de performance via la plateforme BuurtzorgWeb a une vocation exclusivement de soutien, jamais d’évaluation punitive.

Enfin, les coachs se réunissent régulièrement au niveau régional pour mutualiser leurs expériences et remonter les enjeux majeurs à la direction. Leur présence s’intensifie auprès des équipes en difficulté, et leur posture – fondée sur la confiance et le respect de l’autonomie – structure durablement la culture Buurtzorg, conciliant cohérence du modèle et liberté d’action des soignants.

Des outils au service du collectif

Chaque équipe assume l’intégralité des processus nécessaires : recrutement de patients, organisation et planification des soins, gestion budgétaire, commandes de matériel, reporting et création d’initiatives ad hoc lors d’événements exceptionnels.

L’outil central, BuurtzorgWeb, conçu par Ecare, fondée et codirigée par Ard Leferink et Geert Quint, en coopération avec les infirmières et selon les besoins exprimés par les équipes, apporte une souplesse technologique adaptée au modèle collaboratif. Le système open source et américain Omaha, consacré à la classification et la standardisation des évaluations cliniques et des plans de soins, a été intégré à BuurtzorgWeb pour structurer les évaluations cliniques, garantissant ainsi la qualité et l’efficience des décisions prises.

Les budgets sont attribués directement à chaque équipe locale, qui décide de leur usage pour répondre aux besoins de ses patients sans supervision hiérarchique centralisée. Cette gestion décentralisée permet aux infirmiers d’adapter rapidement les ressources, de privilégier le bon sens et la proximité, mais aussi d’expérimenter des solutions en fonction du contexte propre à chaque quartier. Les équipes choisissent elles-mêmes les fournisseurs, les équipements et l’aménagement des bureaux, tout en respectant des standards généraux et des contraintes légales. Ce mode de fonctionnement assure souplesse et réactivité, car il laisse aux professionnels la liberté d’agir là où ils sont le mieux informés des situations réelles et des urgences locales.

Ressources humaines

Le recrutement et la formation chez Buurtzorg reposent sur l'autonomie des équipes locales, qui assurent elles-mêmes l'intégration des nouveaux membres. Quand une équipe souhaite recruter, elle définit ses besoins, mène des entretiens et sélectionne la personne qui correspond à la culture d'auto-gestion valorisée par l'organisation. Les profils recherchés sont ceux d'infirmiers et infirmières certifiés, motivés par la prise d'initiative et capables de fonctionner sans supervision hiérarchique.

Mais Buurtzorg ne se contente pas de recruter des soignants dans des équipes existantes. L'organisation accueille aussi ceux qui veulent créer leur équipe de toutes pièces. Une démarche qui ressemble davantage à la création d'une micro-entreprise qu'à une embauche classique. Les infirmières intéressées doivent expliquer ce qu'elles peuvent apporter à Buurtzorg et ce dont elles ont besoin. Elles réalisent une évaluation réaliste des opportunités dans leur zone géographique, s'assurent de maîtriser le cadre réglementaire, et présentent un plan solide pour améliorer la qualité des soins localement. Buurtzorg attend donc que des entrepreneurs, quatre infirmières convaincues qu'il serait judicieux de monter une équipe dans un territoire non encore couvert, se manifestent. Après un ou deux jours d'intégration animés par un coach, la nouvelle équipe se connecte au système informatique de Buurtzorg et peut démarrer. L'onboarding couvre la prise en main des outils IT, le fonctionnement de l'organisation, ainsi que les méthodes de prise de décision, de gestion des conflits, de réunion et de dynamique d'équipe.

Une fois intégrés, qu'ils rejoignent une équipe existante ou qu'ils en créent une, les nouveaux membres bénéficient d'un processus d'intégration informel, basé sur la transmission de savoir-faire entre pairs : observation, accompagnement sur le terrain, apprentissage « sur le tas », et rotation régulière des rôles au sein de l'équipe (planification, mentorat, gestion administrative…). Les réunions d'équipe, les échanges sur BuurtzorgWeb et le tutorat interne multiplient les occasions de montée en compétences, tout comme les conférences régionales et les projets collaboratifs proposés sur la plateforme.

La formation continue est entièrement pilotée par les besoins des équipes : chaque groupe décide des thématiques et modalités d'apprentissage utiles, en sollicitant au besoin l'appui du coach régional ou du réseau.

Vie quotidienne : la proximité réinventée

Le terrain demeure l’espace de liberté principal : chaque infirmier adapte ses horaires, organise ses interventions et entretient une relation de proximité avec les patients, leurs familles et réseaux locaux.

Les réunions bi-mensuelles et les échanges informels rythment la semaine. Le bureau devient un lieu de travail et de socialisation, où le collectif se nourrit d’expériences partagées, d’humour et de soutien.

L’autonomie permet à chacun de retrouver le plaisir de la profession, dépassant le simple cadre technique du soin. Ce témoignage en est l’illustration parfaite :

« Chaque matin, je commence ma tournée avec la certitude de pouvoir adapter la prise en charge selon la situation du patient ou les imprévus. Personne ne m’impose des procédures rigides, on en discute ensemble ; chez Buurtzorg, le collectif l’emporte sur la chaîne de commandement. »

Le modèle de l’oignon : une approche holistique du soin

Le modèle de l’oignon, développé par Buurtzorg, redéfinit la façon de penser et de pratiquer les soins à domicile en plaçant le patient au centre d’un réseau de soutien personnalisé. Au cœur du « modèle de l’oignon » se trouve le patient, dont le bien-être n’est pas considéré seulement sous l’angle médical, mais aussi social, psychologique et relationnel.

Le premier cercle autour du patient rassemble les proches, amis et voisins, acteurs essentiels pour maintenir l’autonomie et la qualité de vie du malade. Cette prise en compte de l’environnement familial et social favorise un maintien à domicile dans de bonnes conditions, en valorisant les solidarités locales et intergénérationnelles.

Le cercle suivant est constitué par l’équipe Buurtzorg elle-même : des infirmières autonomes, qui adaptent leurs interventions selon les besoins réels, et construisent avec le patient et son entourage un projet de soins personnalisé. L’équipe se charge aussi de l’organisation pratique, du suivi administratif et de l’orientation vers les bons interlocuteurs, tout en respectant le rythme et les souhaits de chacun. L’absence de hiérarchie et la liberté de décision permettent d’inventer des solutions sur-mesure, loin des protocoles rigides des autres organismes.

Enfin, le cercle externe réunit les acteurs médicaux et sociaux plus spécialisés : médecins généralistes, hôpitaux, pharmacies, services sociaux, qui interviennent en fonction des besoins identifiés par le patient, ses proches et l’équipe Buurtzorg. Ce modèle exige une grande capacité de coordination et de communication, mais il rend possible une approche globale : chaque décision est discutée collectivement, en privilégiant l’écoute des préférences du patient.

Diffusion et adaptation internationale : quand l’autonomie défie la culture

Au-delà des frontières, le modèle inspire plus de 24 pays, du Brésil à la Suède, en passant par la France, la Chine et l’Australie.

Pourtant, la greffe n’est pas automatique : la réussite dépend souvent de la capacité à transformer les mentalités, à sortir des logiques hiérarchiques et à respecter la diversité des contextes. Chaque pays adapte le modèle selon la culture locale, la réglementation et le contexte sanitaire.

De nombreuses tentatives voient le jour dans des secteurs variés (aide à domicile, santé mentale, maternité), mais se heurtent parfois à des résistances institutionnelles ou à la difficulté de transposer l’autogestion.

L’exemple français, avec Soignons Humains ou 3BGA, illustre ces enjeux. Ces organisations ont réussi à prouver la faisabilité d’un modèle d’organisation plus souple et plus humain, attirant de jeunes professionnels en quête de sens et de meilleures conditions de travail. Elles servent en quelque sorte de laboratoires pour expérimenter et ajuster l’approche Buurtzorg au contexte français, avec des résultats jugés prometteurs, mais encore en phase d’expansion limitée, car souvent freinée par les contraintes spécifiques du système de santé français, les réglementations locales et la difficulté à changer la culture professionnelle fortement hiérarchisée.

Limites et critiques : tensions, inertie et contexte

Le modèle Buurtzorg, souvent salué pour son efficacité et son humanité, n’est toutefois pas exempt de limites. L’auto-gestion représente un défi de taille pour de nouveaux professionnels peu préparés à prendre collectivement des décisions et à assumer une large autonomie. Certains soignants, attachés à un pilotage hiérarchique classique, rencontrent des difficultés à s’investir pleinement dans le fonctionnement horizontal des équipes et dans la gestion partagée des responsabilités.

La résolution des conflits internes ou la prise en charge des problèmes de performance s’avèrent plus complexes dans un système sans supérieur hiérarchique. Il revient aux membres eux-mêmes, parfois démunis ou réticents, de trouver des solutions, ce qui ralentit l’action et fragilise l’équilibre collectif. Par ailleurs, lors de crises majeures comme la pandémie de Covid-19, le manque de procédures formalisées et la collaboration principalement basée sur la confiance ont rendu la coordination parfois inégale ou trop informelle.

À ces enjeux s’ajoute la question du recrutement : la croissance rapide de Buurtzorg et la pénurie nationale de soignants mettent à l’épreuve la capacité du réseau à transmettre sa culture et à attirer des profils compatibles avec l’auto-gestion.

Enfin, l’internationalisation du modèle se confronte à la résistance de contextes organisationnels marqués par la verticalité et la centralisation, ce qui freine son adaptation à grande échelle.

Témoignages et voix du terrain

Marja Feenstra, témoigne sur le système de soin qu'elle a quitté pour rejoindre Buurtzorg[1] :

"Au cours des deux dernières années, j'ai été responsable de plus de 80 patients que je n'ai jamais visités. Mon poste d'infirmière de quartier avait été supprimé et on attendait de moi que je trouve des solutions pour les itinéraires pour lesquels aucun personnel n'était disponible. La planification était effectuée ailleurs par quelqu'un qui ne connaissait pas les patients. Cela tournait si souvent mal qu'à un certain moment, je ne pouvais plus expliquer aux patients pourquoi personne n'était disponible, ou seulement à un moment autre que celui qui avait été convenu. J'ai eu 14 responsables en sept ans et j'en avais assez de cela aussi. L'organisation était devenue trop grande et trop vague, et personne ne se sentait responsable de nos soins. Il y avait des plaintes et des problèmes entre collègues tous les jours."

Ellis Heijblom parle du système de soin néerlandais et pourquoi elle l'a quitté pour rejoindre Buurtzorg[1]

«J'avais quitté l'organisme de soins à domicile parce que je ne faisais que combler les lacunes dans la planification des soins aux clients. J'ai accepté ce poste dans l'intention d'offrir des soins de santé de qualité, mais je n'ai pas pu atteindre cet objectif car trop de personnes étaient impliquées dans la pratique quotidienne. En raison du nouveau système de planification qui avait été mis en place, je n'ai découvert que le lendemain matin qu'une personne n'avait reçu aucun soin pendant la nuit. Le pire, c'est que cette personne ne pouvait pas appeler et avait donc été contrainte de rester assise sur une chaise toute la nuit. J'ai trouvé cela indigne. »

Jennifer Bergkamp, infirmière Buurtzorg à Aalsmeer, confie :

« J’ai enfin retrouvé la liberté d’exercer mon métier comme je l’entends, en équipe et pour le patient ».

Sophie van Veenen évoque son attachement au modèle Buurtzorg :

« J’ai découvert une forme d’autonomie professionnelle qui donne envie de rester dans le secteur ».

Les familles de patients parlent de soulagement, d’une relation apaisée et d’un quotidien transformé. Les coachs témoignent de la créativité collective et de l’énergie du groupe, « loin d’une simple absence de hiérarchie, mais dans la co-responsabilité ».

Perspectives

Buurtzorg interroge nos certitudes organisationnelles : l’autonomie, loin d’être un luxe, devient une source d’innovation sociale et médicale. En exposant ses forces et ses fragilités, le modèle dessine aussi l’horizon d’une société où le soin, la responsabilité et l’intelligence collective peuvent réinventer le quotidien, bien au-delà des seuls chiffres de performance[2][3].

A propos de l'auteur

Alioune Schurz porte une conviction simple : Le potentiel de transformation d'une organisation existe souvent déjà dans le système, attendant les bonnes conditions pour émerger.

Il s'est donné pour raison d'être de rendre l'auto-organisation mainstream dans les entreprises, espérant ainsi contribuer à résoudre certains aspects de la crise du travail. Plutôt que d'imposer des modèles préfabriqués, il cherche à créer les espaces où l'intelligence collective peut se révéler.

Contact : alioune@selfmanagement.works | Linkedin | Site Web

Questions fréquentes

➡️ Comment fonctionne une organisation sans managers intermédiaires ?

Chez Buurtzorg, l'absence de managers intermédiaires repose sur l'autonomie des équipes d'infirmières. Plus de 10 000 infirmières travaillent en équipes de 12 personnes maximum, qui prennent elles-mêmes toutes les décisions liées aux soins et à leur gestion quotidienne. Le back-office de seulement 50 personnes fournit un support administratif, tandis qu'une vingtaine de coaches aident les équipes sur demande sans imposer de solutions. Les deux directeurs, Jos de Blok et Gonnie Kronenberg, se concentrent sur la vision stratégique et les relations externes. Le système informatique BuurtzorgWeb permet la communication entre équipes et le partage d'informations sans contrôle hiérarchique. Cette structure plate fonctionne parce que les infirmières sont qualifiées, responsables et motivées par leur mission de soins.

➡️ Qui prend les décisions au quotidien dans les équipes Buurtzorg ?

Les équipes d'infirmières prennent toutes les décisions opérationnelles de manière collective et consensuelle. Chaque équipe décide de son planning, recrute ses propres membres, choisit ses patients, organise son bureau, et gère son budget mensuel. Les décisions sont prises lors des réunions hebdomadaires où tous les membres discutent des problèmes et trouvent des solutions ensemble. Chaque infirmière assume également un rôle administratif (planificateur, responsable des ressources humaines, développeur, mentor, etc.) qui tourne régulièrement entre les membres. Pour les soins individuels, l'infirmière responsable d'un patient décide des interventions nécessaires en toute autonomie, sans attendre l'approbation d'un supérieur. L'équipe peut solliciter un coach ou le back-office en cas de besoin, mais la décision finale revient toujours à l'équipe elle-même.

➡️ Comment les infirmières peuvent-elles gérer à la fois les soins aux patients et les tâches administratives ?

Buurtzorg a volontairement simplifié au maximum les tâches administratives pour permettre aux infirmières de se concentrer sur les soins. Le système informatique BuurtzorgWeb réduit considérablement la paperasse en permettant aux infirmières de saisir directement les informations sur les patients, de consulter les dossiers et de communiquer avec leurs collègues de manière électronique. Les formulaires standardisés de l'industrie ont été simplifiés. Chaque membre de l'équipe assume un rôle administratif spécifique (planification, reporting, coordination), ce qui répartit la charge de travail. Le back-office gère les tâches lourdes comme la facturation, la paie et les contrats. Cette organisation permet aux infirmières de consacrer 60-62% de leur temps aux soins directs, contre 70% ailleurs, tout en obtenant de meilleurs résultats pour les patients.

➡️ Comment recrute-t-on de nouveaux membres sans département des ressources humaines traditionnel ?

Chaque équipe recrute ses propres membres de manière autonome. Lorsqu'une équipe a besoin d'une nouvelle infirmière, elle identifie elle-même les candidats potentiels, souvent dans le quartier où elle opère. L'équipe mène les entretiens, évalue les compétences et la compatibilité du candidat avec l'esprit d'auto-organisation, puis décide collectivement qui embaucher. Les membres recherchent des personnes capables de travailler de façon autonome, de prendre des initiatives et de collaborer efficacement. Une fois la décision prise, l'équipe informe simplement le back-office qui s'occupe des aspects administratifs (contrat, accès informatique, etc.). Les nouveaux membres suivent une période d'intégration où ils accompagnent leurs collègues dans leurs visites avant de travailler de manière indépendante. Ce processus assure que les recrues correspondent vraiment aux besoins et à la culture de l'équipe.

➡️ Qui fixe les salaires et comment sont-ils déterminés sans hiérarchie ?

Les salaires chez Buurtzorg sont déterminés par des accords de négociation collective (convention collective) basés sur le niveau de qualification des infirmières. Buurtzorg paie généreusement : chaque infirmière reçoit un salaire correspondant à un niveau de certification supérieur au sien. Par exemple, une infirmière de niveau 3 est payée au tarif du niveau 4. Les augmentations sont automatiques et basées sur l'ancienneté dans l'organisation. Ce système égalitaire signifie que toutes les infirmières du même niveau de formation gagnent le même salaire, indépendamment de leur performance individuelle. Un bonus annuel collectif peut être distribué à l'ensemble du personnel si l'organisation atteint ses objectifs de rentabilité globale, représentant généralement environ un demi-mois de salaire. Cette approche reflète la philosophie de Buurtzorg selon laquelle toutes les voix comptent également.

➡️ Comment mesure-t-on la performance des équipes sans supervision directe ?

La performance des équipes est mesurée par quelques indicateurs clés accessibles sur BuurtzorgWeb. Le principal est le taux de productivité : chaque équipe doit consacrer au moins 60-62% de son temps aux soins directs aux patients, ce qui est le seuil minimum de rentabilité. Les équipes suivent également leur efficacité (heures par client), le nombre de clients, la satisfaction des patients et des employés, et le climat d'équipe. Ces données sont transparentes et permettent aux équipes de se comparer à la moyenne nationale. Contrairement aux organisations hiérarchiques, ces indicateurs servent d'auto-évaluation plutôt que de contrôle externe. Les équipes sont responsables de leur propre performance et font appel aux coaches si elles constatent des problèmes. Le système repose sur la confiance : les équipes sont considérées comme des professionnelles capables de s'autoréguler.

➡️ Qu'est-ce qui empêche le chaos dans une organisation aussi décentralisée ?

Plusieurs mécanismes structurent l'organisation et préviennent le chaos. D'abord, un cadre clair définit les principes fondamentaux : équipes de maximum 12 personnes, objectif de productivité de 60-62%, sept rôles administratifs par équipe, et utilisation obligatoire de BuurtzorgWeb. Ensuite, toutes les équipes travaillent selon les mêmes processus : réunions hebdomadaires orientées solutions, décisions par consensus, rotation des rôles. Le système informatique unifie les pratiques et facilite la communication entre équipes. Les coaches veillent à ce que les équipes respectent ce cadre sans pour autant les contrôler. La formation initiale et continue transmet la culture et les méthodes Buurtzorg. Enfin, le modèle de l'oignon guide les soins centrés sur l'autonomie du patient. Ces structures légères mais cohérentes créent suffisamment d'ordre tout en préservant l'autonomie des équipes.

➡️ Comment les meilleures pratiques se diffusent-elles entre les équipes autonomes ?

Plusieurs mécanismes structurent l'organisation et préviennent le chaos. D'abord, un cadre clair définit les principes fondamentaux : équipes de maximum 12 personnes, objectif de productivité de 60-62%, sept rôles administratifs par équipe, et utilisation obligatoire de BuurtzorgWeb. Ensuite, toutes les équipes travaillent selon les mêmes processus : réunions hebdomadaires orientées solutions, décisions par consensus, rotation des rôles. Le système informatique unifie les pratiques et facilite la communication entre équipes. Les coaches veillent à ce que les équipes respectent ce cadre sans pour autant les contrôler. La formation initiale et continue transmet la culture et les méthodes Buurtzorg. Enfin, le modèle de l'oignon guide les soins centrés sur l'autonomie du patient. Ces structures légères mais cohérentes créent suffisamment d'ordre tout en préservant l'autonomie des équipes.

➡️ Comment les meilleures pratiques se diffusent-elles entre les équipes autonomes ?

Les meilleures pratiques se diffusent principalement de manière informelle et volontaire. BuurtzorgWeb comprend des forums de discussion où les infirmières partagent leurs expériences, posent des questions et proposent des solutions. Le back-office crée une section "thèmes" avec des politiques et pratiques recommandées, mais les équipes décident librement de les adopter. Les coaches mettent en relation des équipes confrontées à des problèmes similaires pour favoriser l'apprentissage mutuel. Des conférences régionales et le festival annuel Buurtzorg permettent aux infirmières de se rencontrer et d'échanger. Durant la pandémie, une équipe de crise a créé des "chemins de soins" (care paths) - des guides concis sur différentes pathologies - qui ont été largement consultés. Des projets pilotes testent des innovations comme les clubs de vitalité. Cette diffusion organique respecte l'autonomie des équipes tout en favorisant l'apprentissage collectif.

➡️ Comment une petite équipe de 50 personnes au back-office peut-elle soutenir plus de 10 000 infirmières ?

L'efficacité du back-office repose sur la simplification radicale et l'autonomie des équipes. Le système informatique BuurtzorgWeb automatise de nombreuses tâches : saisie des données patients, planification, communication, reporting. Les 50 personnes du back-office se concentrent sur les tâches administratives complexes nécessitant une expertise spécialisée : facturation, comptabilité, paie, contrats de location, questions juridiques et IT. Contrairement aux organisations traditionnelles, ce back-office ne gère pas, ne contrôle pas et ne coordonne pas les équipes au quotidien. Son rôle est de fournir un service aux équipes pour qu'elles puissent se concentrer sur les soins. Comme toutes les équipes fonctionnent de la même manière avec les mêmes processus standardisés, la complexité est réduite. Les équipes gèrent elles-mêmes leur recrutement, planning, et décisions opérationnelles, éliminant le besoin d'une administration pléthorique.

➡️ Pourquoi limiter la taille des équipes à 12 personnes maximum ?